“Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait”: un vieil adage pour jeune sénior

« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait… » un adage ancien, mais dont l’écho résonne encore aujourd’hui1. Il traverse les siècles et suscite, pour qui le découvre ou redécouvre, une même impression: d’un côté, la fougue d’une jeunesse souvent dépourvue d’expérience ; de l’autre, la sagesse d’un âge mûr parfois limité par le corps ou les circonstances.

Pourtant, à l’heure où la longévité augmente et où beaucoup vivent pleinement leur cinquantaine et au-delà, cette formule prend une résonance nouvelle. De plus en plus de “jeunes séniors” parviennent à allier savoir (l’expérience) et pouvoir (l’élan d’agir), brisant l’opposition traditionnelle entre la force d’une jeunesse qui “ne sait pas encore” et la clairvoyance d’une vieillesse qui “ne peut plus autant qu’avant”.

Dans cet article, nous vous proposons de retracer l’histoire de ce vieil adage. Nous verrons comment il a voyagé à travers les siècles, notamment grâce à l’humaniste Henri Estienne qui en a commenté plusieurs variantes au XVIᵉ siècle. Puis, nous réfléchirons à l’actualité de ce dicton: qu’a-t-il encore à nous dire aujourd’hui, alors que l’on redéfinit peu à peu la notion de “bien vieillir”? Peut-il inspirer les jeunes séniors, ces personnes qui se trouvent au mitan de leur trajectoire : riches déjà de beaucoup de savoir, et encore capables de réaliser maints projets?

Au fil de cette histoire, nous tenterons de comprendre pourquoi « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » continue de nous inspirer. Nous verrons que les questions qu’il soulève – l’importance d’apprendre à tout âge, la possibilité de garder un pouvoir d’agir au fil du temps – sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations contemporaines.

Au sommaire

- 1. Un adage ancien aux origines incertaines

- La formule médiévale et populaire

- Une sagesse européenne (et au-delà)

- 2. Henri Estienne et la Renaissance des proverbes

- Un humaniste passionné de langues

- Un recueil savant… et de proverbes

- La version en six vers

- Des comparaisons avec la Grèce antique

- Héritage et influence

- 3. Évolution et rajeunissement de l’épigramme

- Entre transmission et créativité linguistique

- Les “jeunes seniors” ou l’âge du cumul (savoir + pouvoir)

- Quand apprendre à vieillir devient un nouveau projet de vie

- Vers un adage où les âges se rencontrent

1. Un adage ancien aux origines incertaines

La formule médiévale et populaire

Si l’on cherche à remonter la piste de « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », on ne trouve pas de nom d’auteur unique, mais plutôt une tradition orale et populaire. Les premiers écrits qui le mentionnent – sous des formes parfois proches – semblent dater du Moyen Âge, voire d’époques encore plus anciennes. Il faut dire que l’idée selon laquelle « la jeunesse manque d’expérience » et « la vieillesse manque d’ardeur » a pu émerger dans différentes sociétés, sans qu’on puisse toujours en identifier l’origine exacte2.

Une sagesse européenne (et au-delà)

Cette sentence n’est pas l’apanage de la langue française. On trouve en effet, chez les auteurs antiques grecs, des équivalents qui distinguent le rôle de la jeunesse (l’action, ou l’exploit) et celui de l’âge mûr (la réflexion, ou le conseil). De nombreuses cultures ont ainsi développé des maximes mettant en avant la complémentarité de la fougue et de la sagesse. Au fil des siècles, elles se sont transmises de recueil en recueil, parfois sous forme d’épigrammes, parfois dans de simples textes moraux ou des listes de proverbes.

C’est précisément cette longue transmission qui explique pourquoi le dicton nous est parvenu sans nom d’inventeur clairement établi. Il appartient autant à la mémoire collective qu’à certains auteurs qui ont jugé bon de l’annoter et de le commenter2.

2. Henri Estienne et la Renaissance des proverbes

Un humaniste passionné de langues

Au XVIᵉ siècle, au cœur du bouillonnement de la Renaissance, la famille Estienne jouait un rôle majeur dans la diffusion du savoir. Henri Estienne3 (1528 ou 1531 – 1598), fils de Robert Estienne, était un humaniste, imprimeur et éditeur érudit.

Il s’est distingué par ses éditions critiques de textes grecs et latins, ainsi que par la rédaction du “Thesaurus Linguae Graecae”, un monument de la lexicographie grecque. On se souvient particulièrement de lui pour son “rôle national de défenseur et d’apologiste” de la langue française4.

On trouve sa statue5 sur la façade principale de l’hôtel de ville de Paris6.

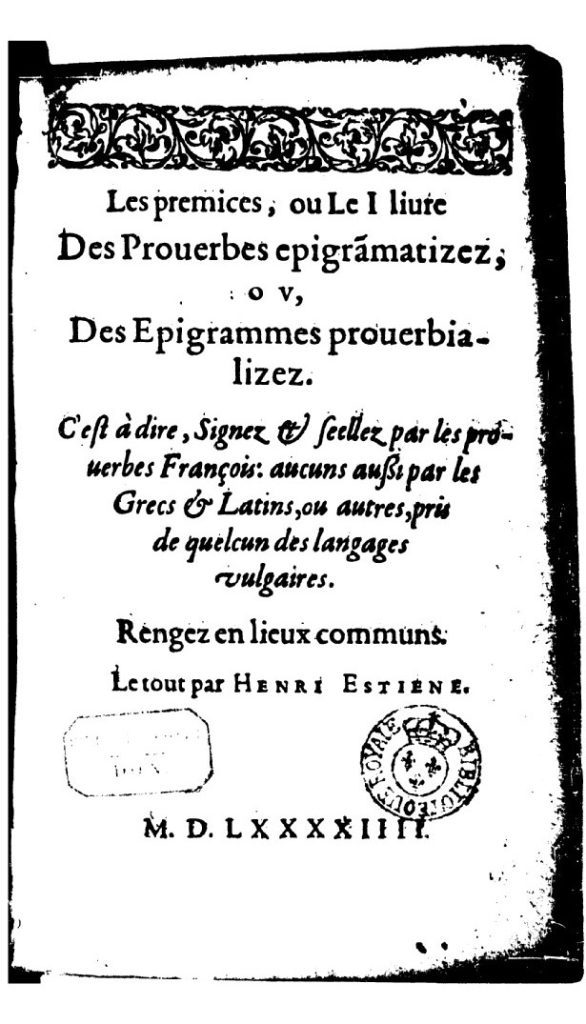

Un recueil savant… et de proverbes

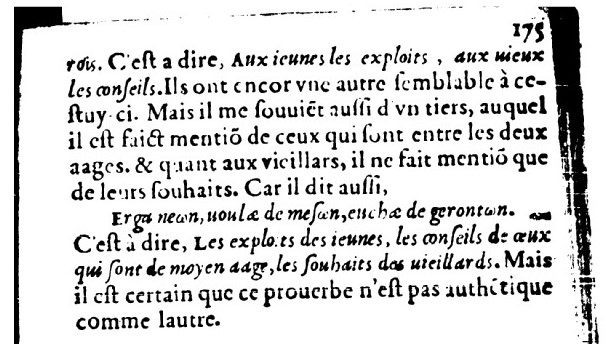

En plus de ses travaux sur la langue grecque, Henri Estienne s’est intéressé aux adages, proverbes et maximes courants de son époque. Dans ses recueils, il rassemblait et commentait des sentences populaires ou érudites, souvent en les reliant à leurs sources antiques. C’est ainsi qu’au détour de pages consultées sur Gallica – la bibliothèque numérique de la BnF7– on découvre un passage consacré à notre fameux adage : «O si la jeunesse savait, O si la vieillesse pouvait».

[En français moderne (sens et orthographe actuels)]:

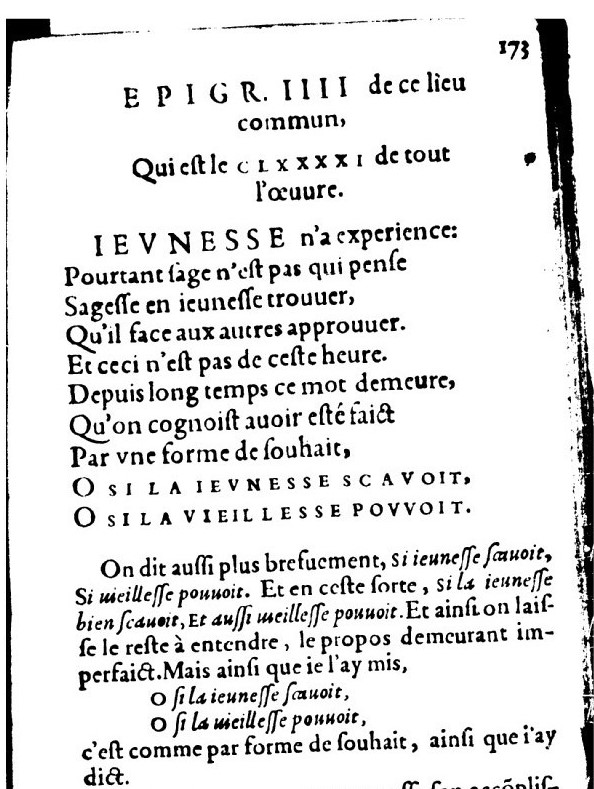

ÉPIGRAMME IV sur ce lieu commun,

qui est le cent quatre-vingt-onzième de toute l’œuvre.

La jeunesse n’a pas d’expérience:

Pourtant, ce n’est pas l’âge (seulement) qui pense

Pouvoir trouver la sagesse dans la jeunesse,

Au point de la faire approuver par les autres.

Et cela ne date pas d’aujourd’hui.

Depuis longtemps on emploie cette formule,

Dont on sait qu’elle a été conçue

Comme un souhait :

« Ô si la jeunesse savait,

Ô si la vieillesse pouvait ! »

On le dit aussi plus brièvement: «si jeunesse savait, si vieillesse pouvait».

Et sous une autre forme : « si la jeunesse savait bien, et si la vieillesse pouvait aussi ».

Ainsi on laisse comprendre tout le reste, la proposition demeurant incomplète.

Mais telle que je l’ai formulée,

« Ô si la jeunesse savait,

Ô si la vieillesse pouvait ! »

c’est bien comme une formule de souhait, ainsi que je l’ai dit.

La version en six vers

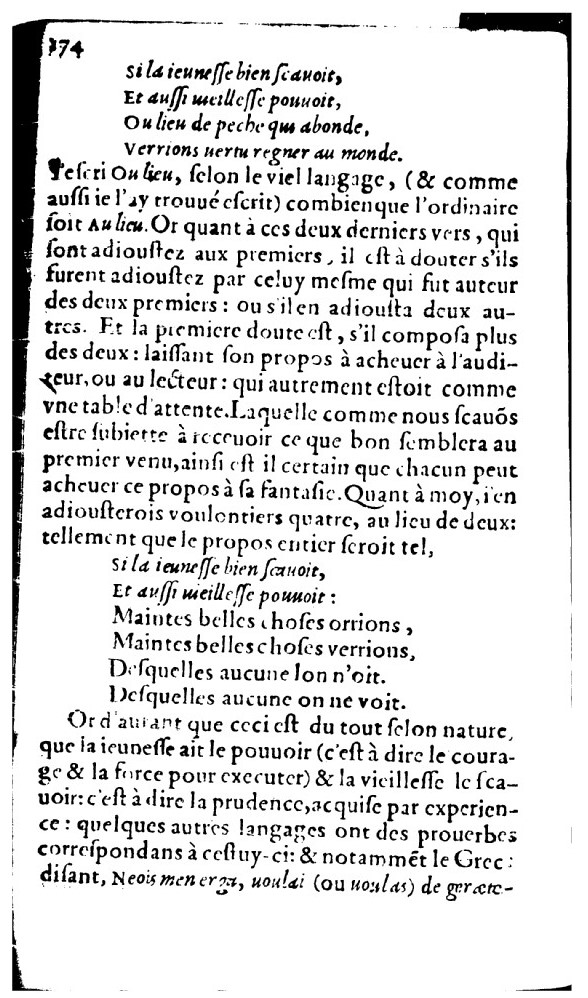

Sur la page suivante8, Henri Estienne nous présente une version développée de ce dicton, formée de six vers.

Partant du proverbe usuel (« O si la jeunesse savait, O si la vieillesse pouvait »), il poursuit l’idée pour éviter que la phrase ne reste en suspens.

Il y associe en effet plusieurs lignes supplémentaires qui décrivent tout ce que le monde gagnerait si la jeunesse disposait de la sagesse de l’âge, et si la vieillesse conservait la vigueur de la jeunesse.

Par ce procédé, Estienne fait de l’adage une véritable épigramme, plus proche de la poésie que de la simple sentence proverbiale.

Si la jeunesse bien savait,

Et aussi vieillesse pouvait,

Maintes belles choses entendrions-nous,

Maintes belles choses verrions-nous,

Dont aucune on n’entend.

Dont aucune on ne voit.

Des comparaisons avec la Grèce antique

Toujours dans un esprit humaniste, Estienne compare le dicton à des formules grecques, telles que:

« Aux jeunes, les exploits ; aux vieux, les conseils. »9

Ceci révèle à la fois l’ancienneté du thème – la complémentarité entre force et sagesse – et l’universalité de la question: comment transmettre l’expérience tout en gardant suffisamment d’énergie pour agir ?

Héritage et influence

Au-delà de cette épigramme, Henri Estienne a contribué à perpétuer et enrichir l’adage, lui offrant une place de choix au sein des recueils et discussions savantes de l’époque. Bien que l’invention du proverbe ne lui revienne pas, il a sans doute été celui qui l’a le mieux documenté.

3. Évolution et rajeunissement de l’épigramme

Entre transmission et créativité linguistique

Une fois solidement ancré dans les recueils de la Renaissance, « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » a poursuivi son chemin dans la littérature française, mais aussi dans l’usage courant.

Fait notable : trois siècles après Estienne, l’adage est repris par Frédéric Soulié10, l’un des quatre grands feuilletonistes de la monarchie de Juillet, qui en fait le titre même d’un ouvrage11.

Pendant ce temps, Victor Hugo s’invite à la croisée des mêmes mots: «Quarante ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante ans, c’est la jeunesse de la vieillesse»12.

Plus près de nous, alors que la longévité et la diversité des parcours de vie progressent, on voit fleurir des néologismes tels que “quinquados”13 ou “jeunes séniors”14, voire même “jeuniors”15, censés décrire cette zone de « tous les possibles » du bien vieillir.

Les “jeunes séniors” ou l’âge du cumul (savoir + pouvoir)

Aujourd’hui, beaucoup de personnes au mitan de leur vie ont déjà accumulé un capital d’expérience considérable: une carrière professionnelle, des compétences variées, une vision plus claire de leurs aspirations. En même temps, nombre d’entre elles conservent un potentiel d’action enviable: bonne santé, envie d’entreprendre de nouveaux projets, accès facilité aux technologies pour apprendre et se former.

Dans ces conditions, il est possible de questionner l’adage dans sa forme originelle: se peut-il que, pour certains, la fameuse distinction entre « jeunesse qui ne sait pas » et « vieillesse qui ne peut pas » soit en passe de se flouter? Nous voici confrontés à une génération charnière, parfois qualifiée de “jeunes séniors”: des personnes qui ne sont plus de toute première jeunesse, mais loin d’être âgées au sens traditionnel. Elles sont en mesure de combiner la richesse du savoir et la capacité d’agir, relevant alors de multiples défis autrefois associés à deux générations bien distinctes.

Quand apprendre à vieillir devient un nouveau projet de vie

Dans cette vision actuelle, l’idée même de “bien vieillir” ne se limite plus à “se maintenir” ou à “conserver” un certain état ; il s’agit plutôt de grandir encore, de poursuivre son évolution et de se lancer dans de nouveaux apprentissages. On rejoint ici la philosophie d’un blog comme Apprendre à Vieillir, où le concept d’“apprenants à vieillir” prend tout son sens:

“Et si le fait d’avancer en âge ne nous empêchait plus d’avoir des projets? Et si la vieillesse n’était pas seulement l’horizon d’une sagesse contemplative, mais aussi le terrain d’une action renouvelée?”

C’est ainsi que, dans le prolongement d’Henri Estienne et d’autres commentateurs, nous réactualisons un vieil adage en le confrontant aux réalités d’aujourd’hui, où des retraités créent leur entreprise, où des sexagénaires se mettent au marathon, ou encore où des personnes de tous âges reprennent des études supérieures.

Vers un adage où les âges se rencontrent

Au fond, « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » demeure pertinent, ne serait-ce que pour souligner la valeur de la transmission: la fougue doit apprendre de l’expérience, l’expérience doit s’inspirer de la fougue. Si la frontière entre ces deux mondes se brouille, c’est peut-être une chance: la connaissance et l’énergie peuvent se rencontrer de plus en plus tôt et de plus en plus tard, au sein d’une même vie.

Ce constat offre des possibilités exaltantes : celles d’une société où les générations s’enrichissent mutuellement, et où chacun, à tout âge, peut continuer à cultiver son savoir et exercer son pouvoir d’agir.

Comme nous l’avons vu, on trouve, à travers les siècles, diverses tentatives d’allongement de l’adage d’Estienne: certains ajoutent deux vers, d’autres quatre, pour étoffer l’idée initiale et suggérer tout le potentiel d’une situation où la jeunesse aurait la sagesse de l’âge, et la vieillesse la force d’agir. Pour symboliser cet âge hybride – ni trop jeune, ni trop vieux, mais riche en savoir et en pouvoir – pourquoi ne pas oser l’ajout d’un troisième vers? Par exemple :

Si jeunesse savait,

Si vieillesse pouvait…

Et jeuillesse s’activait !

Quel serait le vôtre?

Sources

- Pièce de théâtre intergénérationnelle https://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/si-jeunesse-savait-si-vieillesse-pouvait

- Les prémices, ou Le I. livre des proverbes épigrammatizez, ou des épigrammes proverbializez : c’est-à-dire, signez et seellez par les proverbes françois, aucuns aussi par les grecs et latins, ou autres pris de quelcun des langages vulgaires, rengez en lieux communs / le tout par Henri Estiene | Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70514g/f2

- Henri Estienne — Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Estienne

- Essai sur la vie et les ouvrages de Henri Estienne ; suivi d’une Étude sur Scévole de Sainte-Marthe / par Léon Feugère,… (page 110) | Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774440k/f120

- Henri Estienne, 1528-1598, helléniste et humaniste français – Art et Culture en Pays de Fontainebleau https://artetculturefontainebleau.fr/henri-estienne-1528-1598-helleniste-et-humaniste-francais/

- Liste des statues des façades de l’hôtel de ville de Paris — Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_statues_des_fa%C3%A7ades_de_l%27h%C3%B4tel_de_ville_de_Paris

- Les prémices, ou Le I. livre des proverbes épigrammatizez, ou des épigrammes proverbializez : c’est-à-dire, signez et seellez par les proverbes françois, aucuns aussi par les grecs et latins, ou autres pris de quelcun des langages vulgaires, rengez en lieux communs / le tout par Henri Estiene (page 173) | Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70514g/f188

- Les prémices, ou Le I. livre des proverbes épigrammatizez, ou des épigrammes proverbializez : c’est-à-dire, signez et seellez par les proverbes françois, aucuns aussi par les grecs et latins, ou autres pris de quelcun des langages vulgaires, rengez en lieux communs / le tout par Henri Estiene (page 174) | Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70514g/f189

- Les prémices, ou Le I. livre des proverbes épigrammatizez, ou des épigrammes proverbializez : c’est-à-dire, signez et seellez par les proverbes françois, aucuns aussi par les grecs et latins, ou autres pris de quelcun des langages vulgaires, rengez en lieux communs / le tout par Henri Estiene (page 175) | Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70514g/f190

- Frédéric Soulié — Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Souli%C3%A9

- Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, par Frédéric Soulié. Tome 1 | Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5846795s/f12

- Quarante ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante […] – Victor Hugo https://www.dicocitations.com/citations/citation-34416.php

- Les quinquados https://www.lefildesans.com/home/dossiers/les-quinquados.html

- Dossier sur Jeunes seniors : média Stratégies https://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r39931/jeunes-seniors.html

- Les “jeuniors“, nos meilleurs vieux https://www.lavie.fr/idees/chroniques/les-jeuniors-nos-meilleurs-vieux-6514.php